Главная  Библиотека

Библиотека  Дань любви. Часть 1

Дань любви. Часть 1  Олешница. Дом причта и его обитатели

Олешница. Дом причта и его обитатели

Дань любви. Часть 1

Последнее обновление страницы: 08.05.2025 00:12:06

О́лешница

Дом причта и его обитатели

Увеличить

Увеличить

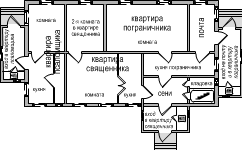

Примерный план двора при доме причта

в 1930-х годах по воспоминаниям

Никиты Александровича Лаврова

За оградой храма, метрах в пятидесяти от неё, стоит дом причта. Он последний в западной стороне деревни, за ним уже простирается лес. Когда Эстония стала самостоятельной буржуазной республикой, и появилась государственная граница с СССР, церковный причт потеснили, и примерно треть дома с окнами на дорогу отдали одной из двух семей пограничников (вторая жила где-то в другом месте деревни). Квартира священника выходила окнами во двор, в сторону озера (кроме одной комнаты); семья псаломщика занимала дальний от храма торец дома. Каждая квартира имела свой вход со своим отдельным крыльцом.

Увеличить

Увеличить

А́лайыэ (О́лешница). Бывший дом

причта; с 1951 г. – Народный дом

(Rahva maja). Первые три окна слева

от правого крыльца были в квартире

священника, левая часть дома

принадлежала семье псаломщика.

14 сентября 2021 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Поднявшись по ступенькам священнического крыльца и отворив входную дверь, попадаешь сначала в маленький коридорчик (сени); в нём слева – дверь в квартиру священника, прямо – дверь в кухню пограничника (этим входом его семья пользовалась для хозяйственных нужд), справа – лестница на обширный чердак. В левом торце чердака – комната, принадлежавшая псаломщику, со своей лестницей. В правом торце – комната с видом на церковь, относящаяся к квартире священника. В ней проводились собрания церковного совета, и в ней же в летнее время ночевал старший сын Лавровых Володя, когда, учась в Нарвской гимназии, приезжал на каникулы домой в Олешницу. Как-то раз приехал с ним его гимназический друг Михаил Макаров погостить несколько дней. Благодаря его воспоминаниям мы получили некоторые дополнительные сведения о Володе, пропавшем без вести в Великую Отечественную войну. В зимнее время в этой комнате никто не жил, но в одну из зим жена пограничника попросила разрешения поставить там свой ткацкий станок, потому что он не помещался в их квартире. В благодарность она подарила семье Лавровых сотканный ею цветной коврик.

Рядом с Володиным окошком на торцевой стене дома был прибит скворечник, в котором каждую весну выводились скворчата. Однажды вдруг раздался истошный птичий крик. Оказалось, что в щель между досочками скворечника попала лапка скворца. Он трепыхался, пытался вытащить лапку, но не мог, и при этом надрывно кричал. Спас птицу Володя, вызволив её из этой западни.

Чердак имел мансардное окошко, смотревшее во двор. Дети любили тайком от взрослых вылезать через него на крышу и оттуда любоваться на мир. Из-за покатости крыши это было небезопасно, но, слава Богу, никаких падений не было. Однажды от искры, вылетевшей из печной трубы, загорелось щепное покрытие крыши. К счастью, дети заметили начинающийся пожар и сообщили взрослым. Огонь потушили, заливая его водой через чердачное окно.

Во дворе дома находился колодец с хорошей, чистой водой. Но как-то раз из него вытащили мёртвую кошку, скорее всего кем-то подброшенную. Воду пришлось вычерпать, а колодец с той поры стали закрывать на замок. Теперь этого колодца нет: видимо, отпала в нём нужда.

Рядом с домом была песчаная яма – большая, но неглубокая. В ней, как в песочнице, часто играли Ника с Котиком и дети псаломщика: строили домики, крепости, подземные ходы… В жаркую погоду песок сверху был сухой и рассыпчатый, но если немного копнуть – уже на небольшой глубине он имел некоторую влажность и легко поддавался «строительным работам». Иногда к этой песочнице приводили детей из летнего детского сада, организуемого при олешницкой школе. Сейчас не осталось и следа от этой ямы.

Увеличить

Увеличить

План первого этажа дома причта

в 1930-х годах по воспоминаниям

Никиты Александровича Лаврова

Священническая квартира состояла из двух комнат и кухни, находившейся сразу за дверью из сеней. В кухне стояла дровяная плита с выступающим из стены большим отопительным щитом. В духовке этой плиты пекли хлеб: ржаной – в прямоугольных формах, а пшеничный – в виде булок разной величины. К праздникам бабушка пекла пироги: с капустой, мясом, грибами – закрытые; с черникой, вареньем – открытые. В изготовлении пирогов участвовали все домочадцы. Обедала дедушкина семья в основном в кухне, только в праздничные дни – в большой комнате.

Как это обычно бывало в деревенских домах, в кухне имелся подпол. Папа вспоминает случай, как жена пограничника, пришедшая по какому-то поводу в священническую квартиру, оступилась и упала в открытый подпол. К счастью, дело ограничилось ушибами.

Из кухни дверь вела в первую, большую комнату, в конце которой справа – дверь во вторую комнату, выходившую окном на дорогу. В первой комнате была печь-лежанка со щитом, облицованная белой плиткой. Она были красивая, но грела плохо, хотя дров поглощала немало. Поэтому рядом с ней сложили вторую, более простую, но более функциональную печь, выходившую задней стенкой во вторую комнату и, таким образом, отапливавшую обе смежных комнаты.

В священнической квартире зимой крестили младенцев: протапливать для этого большой храм было слишком расточительно. Ещё осенью сторож приносил из церкви в дом причта купель, где она и хранилась до весны. Воду грели на кухонной плите; в просторной кухне, возможно, и совершалось таинство крещения.

При входе к пограничнику 1) в первом небольшом помещении находилась местная почтовая контора. Пограничник же и заведовал ею. В конторе стоял шкаф с ящичками, в которые раскладывалась корреспонденция. Олешницкое почтовое отделение обслуживало и соседние деревни. Из этих деревень периодически приходили женщины-почтальонши и забирали свою почту. Для отправляемых писем предназначались два почтовых ящика: один снаружи возле входа, а второй – внутри. На стене в конторе висел большой телефонный аппарат. Желающий поговорить по телефону попадал сначала в волостной центр И́йзаку, а там его уже соединяли с нужным абонентом.

На стене дома причта, у почтового крыльца, висел большой уличный термометр. Он был чуть ли не единственным во всей деревне. Ника, будучи ещё совсем маленьким, научился определять по нему температуру воздуха, чем немало удивлял старших.

Увеличить

Увеличить

Библиотека при Народном доме

в бывшей квартире священника.

Стена между кухней и комнатой убрана;

на снимке видно, где она была.

22 февраля 2009 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Увеличить

Увеличить

Тренажёрный зал, устроенный

в помещении бывшей библиотеки.

18 сентября 2021 г.

Фото Н. А. Андрущенко

В 1971 году летом мы с папой и мамой посетили Олешницу. Меня впечатлил красивый сосновый берег и чистый приозёрный песок. И всё то же родное озеро. Вошли в «папин» дом. Всё – так же, как в его детстве: кухня, комната, двустворчатые двери между ними, медные дверные ручки. Только вместо обычной жилой обстановки – многочисленные полки с книгами: теперь в квартире священника – сельская библиотека (а в целом в помещениях дома причта – Народный дом) 2). В дальней комнате библиотеки (что была раньше большой комнатой) – абонемент, в ближней (бывшей кухне) – читальный зал 3). За библиотекаря – серьёзный мальчик лет 14-ти, сам за столом читает книжку. Среди полок бродят дети, выбирают, кому что надо. Всё просто, по-семейному. Я нашла в читальном зале книжку «Дружок» Николая Носова и тут же, сидя на полу, целиком прочитала.

Асфальтовой дороги в Олешнице тогда ещё не было – была песчаная, жёлтенькая, с грядой зелёной травы посередине. По дороге шла лошадка с телегой. «Вот настоящая деревня», – подумалось мне.

«А где сидела черепаха?» – спросила я папу. Папа показал на наклонный ствол черёмухи: «Вот здесь!» Когда они с Котиком были совсем маленькие, то однажды, прибежав домой, взахлёб стали рассказывать родителям, что видели черепаху. «Где?» – удивились родители. – «На дереве!» – «Да какая там черепаха?» – «Да, да, черепаха!» – уверял Ника. А Котик вторил: «Там типиляха, типиляха!» Пришлось дедушке идти выяснять, что́ за существо поселилось на дереве. Дети с восторженным нетерпением подвели его к черёмухе и показали на «черепаху». Оказалось – это заячья лапа, которую пограничник использовал в качестве обувной щётки.

Была ещё забавная история про О́ха. Ох – это сказочное существо, что-то вроде гнома, жившее в норках, подземных пещерках. Его жилище имело невысокую крышу, выступавшую над поверхностью земли. Сказку про это существо рассказывала Нике с Котиком мама. Во время одной из прогулок дети увидели вдали через поле крышу Оховского домика. В восторге они прибежали к маме и наперебой стали рассказывать: «Мама, мы нашли, где Ох живёт!» – «Ну, пойдите, посмотрите получше!» – сказала мама. Когда ребята подошли поближе к предполагаемой крыше, они обнаружили, что это просто маленькая поленница дров.

Увеличить

Увеличить

Бывшая мельница Пялля.

1 июня 2011 г.

Фото Н. А. Андрущенко

В Олешнице и в округе всегда росли благородные грибы. Собирать в основном старались боровики 4), то есть белые. Бабушка с дедушкой их сушили на зиму, мариновали к престольному празднику Рождества Пресвятой Богородицы. «Долгосрочных» маринованных заготовок не делали. Для сбора боровиков ходили на расстояние нескольких километров, в том числе за водяную мельницу. Это место и теперь славится белыми грибами.

Мельница, которой владел хозяин Пялль, стояла невдалеке от деревни, выше по течению реки Алайыги, по правую сторону от дороги на И́йзаку. Лес вокруг мельницы принадлежал Пяллю. Здесь были густые заросли орешника. Для сбора орехов спрашивали позволения у хозяина. Бывало, некоторые жители «браконьерничали», лазая в орешник без разрешения.

Весной округа мельницы изобиловала подснежниками. Дедушкина семья любила их собирать. Дома подснежники укладывали на тарелке концами стебельков к центру, цветками наружу. Стебельки прижимали камушком, в тарелку наливали воду. И через какой-нибудь час цветки поднимались кверху, образуя живописный полушар, радовавший домочадцев своей нежной красотой.

* * *

Это случилось в Пасхальную ночь, где-то в 1932–33 годах. Дедушка вёл Пасхальную службу в храме, и бабушка тоже была на службе. Старший сын Володя вместе с другими мальчишками «пасся» около храма. На праздник собрались многие жители Олешницы и окрестных деревень. Народу было столько, что не все могли войти в храм, и люди стояли снаружи, духовно участвуя в богослужении. Ника и Котик были ещё маленькими и спали дома. Но вдруг среди ночи Ника проснулся, и ему стало страшно: вокруг совершенно темно, и никого из старших в доме нет. От страха Ника начал сильно плакать (ему было примерно три года). Котик продолжал безмятежно спать, а Ника плакал всё сильнее, и в конце концов у него пропал голос – одно надрывное сипение вырывалось из груди. Но, к счастью, Володя каким-то образом обнаружил, что его младший брат в доме очень страдает. Открыть дверь Владимир не мог: ключ находился у мамы. В храм было не попасть: народу битком, а мама стояла где-то впереди. И тогда Володя разбил стекло, пролез через окошко в дом, и успокоил братца. Так завершилось это пасхальное приключение. О разбитом окошке никто особенно не тужил, и родители говорили детям, что в разгар праздника прилетала пасхальная курочка, разбила клювом стекло и принесла в подарок красивые разноцветные яички.

После Пасхальной службы дедушка обычно разговлялся бутербродом с килькой, на котором сверху лежали один-два кружочка варёного яйца. И одно освящённое яичко он съедал пополам с бабушкой. А днём устраивалась уже более обширная трапеза, на которой нередко присутствовали гости. Надо сказать, что кильки в ту пору в Эстонии отличались высоким качеством и выпускались по крайней мере в трёх вариантах: в больших двух-трёхлитровых банках (эти продавались на развес), средних – примерно 300-граммовых, и маленьких – 100–150-граммовых. Во всех банках рыбки были уложены очень красиво, одна к одной, и одинакового размера. Самые маленькие – в маленьких банках, и они считались наиболее ценными. Теперь о таком деликатесе можно только мечтать. Эти кильки издавна славились и за пределами Эстонии. Дедушкина сестра Анна Михайловна, которая работала учительницей в школе под Петроградом, вспоминала, что в её классе учился мальчик родом из Ревеля (так раньше назывался Таллинн). Он жаловался учительнице на одноклассников, которые дразнили его «ревельской килькой».

Увеличить

Увеличить

Берёзовая роща.

Вид из окна бывшей

верхней священнической комнаты.

21 сентября 2022 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Увеличить

Увеличить

Во дворе дома причта.

15 июня 2010 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Между церковной оградой и домом причта теперь берёзовая рощица, сквозь которую просвечивает храм. Напротив священнических окон – солнечная полянка, на её краю – бугорок, поросший земляникой. Бывает, зайчик пробежит через эту полянку и скроется в лесочке. Однажды, когда папа с Котиком ещё были маленькими, бабушка увидела здесь играющих зайчат. Зайчата прыгали и кувыркались, а мама-зайчиха рядом наблюдала. Бабушке так хотелось, чтобы дети увидели эту умилительную заячью игру, но она боялась спугнуть зверюшек. Всё-таки она позвала Нику и Котика, но зайцы поспешили скрыться.

Дома за кадкой с фикусом Ника однажды поймал мышонка, хорошенького такого, серенького. И понёс его маме показать. Она в это время хозяйничала на кухне, и Ника перед ней на стол положил мышонка. Мама как завопит! А Ника понять не может: чего это мама вопит? Сунул мышонка за пазуху и пошёл с ним на улицу. Мышонок не обнаруживал своего присутствия в течение дня, и Ника даже забыл про него. А вечером вдруг кто-то зашевелился под рубашкой: оказалось – тот самый мышонок. Чем закончилась эта история – папа уже не помнит; скорее всего, мышонок стал продолжать независимую от Ники жизнь.

В какой-то год родители купили корову. Как её звали – папа забыл. В то время в Олешнице было два-три десятка коров. По утрам хозяева отводили их на «центральную площадь» – к лавке Шанина (о ней ещё пойдёт речь), где был «сборный пункт». Пастух собирал стадо и вёл его куда-то в лес пастись. Весной, обычно в мае, на Егорьев день (день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая по новому стилю), начинался выгон коров на пастбища. Хозяева приводили своих коровушек на площадь, и после молебна священник кропил их святой водой.

В Олешницком стаде был большой чёрный страшный бык. Он был «общественный»: все владельцы коров платили хозяйке быка за его содержание. Папа вспоминает, как один раз он видел возвращающееся с пастбища стадо, впереди которого шёл бык, низко опустив голову к самой земле и грозно рыча. Все боялись этого быка. Кое-как он ещё признавал пастуха и хозяйку, и то один раз так её потрепал, что ей пришлось лежать в больнице. К рогам этого быка привязывали доску, так чтобы она свешивалась на глаза, и он не мог видеть впереди себя и бросаться на тех, кто находится на его пути.

Бабушкина корова была чёрно-белая и очень ласковая, любила свою хозяйку, ходила за ней следом, когда была на свободе. Местные женщины с умилением говорили про неё: «Матушкина!» Из молока делали сметану и масло, маслобойку одалживали у кого-то из местных. Ника любил выбежать во двор с куском чёрного хлеба, намазанного толстым слоем сметаны. Держали корову в сарае возле дома. К сожалению, осенью пришлось её продать: сарай не был утеплён, и зимой в нём корова не смогла бы существовать. Новый хозяин коровы жил в соседней деревне Ка́тазе. Как-то раз корова от него сбежала и пришла в свой прежний дом. Пришлось бабушке вести её обратно.

Из другой живности у Лавровых были куры и поросята. Пытались было завести индюшек, но попытка оказалась не очень удачной: маленькие индюшата почему-то иногда падали на спину и, если вовремя их не поставить на ножки, погибали. Взрослый индюк был, как ему и положено, сурового нрава, и, понятное дело, не любил красный цвет. Когда пятилетняя дочь пограничника выходила во двор в красном платье, индюк на неё бросался, что вызывало недовольство родителей девочки.

Нике часто поручали кормить кур. Только он выйдет из дома с миской и начнёт звать: «Цып, цып!» – как со всех сторон и со всех ног, забавно переваливаясь, бегут курочки, которые вдобавок к выкопанным из земли зёрнышкам и червячкам были не прочь подкрепиться и домашней трапезой.

Обычно куры были несушками: несли яйца. Иногда какая-нибудь курица изъявляла желание быть наседкой: заквохчет, растопырит крылья, распушит перья. Если цыплята были нужны, ей разрешали насиживать яйца. Если же не нужны – её окунали в бочку с холодной водой – бывало, не раз – и она успокаивалась. Если же кроме одной наседки вторая курица захочет выводить цыплят, её тоже окунали в воду.

В течение двух-трёх лет дедушка держал пчёл. Ещё в 1915 году, когда он учительствовал в деревне Скамья, по представлению Петроградского Училищного совета он был командирован Священным Синодом на летние курсы пчеловодства и промышленного использования пчелиного воска при Императорском Русском Обществе пчеловодства в Петрограде, по окончании которых получил соответствующее свидетельство 5). В Олешнице, в саду возле дома причта, дедушка поставил улей, и несколько лет семья священника имела свой мёд.

* * *

Увеличить

Увеличить

Летний день на Чудском озере.

18 июня 2019 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Купались дети летом много. Озеро у берега довольно мелкое, глубина увеличивается постепенно, но неравномерно: бывают отмели, потом снова дно понижается. Мальчишки любили переплывать глубокие места между отмелями: проплывёшь и снова встанешь ногами на дно. Занятие это было рискованное: надо не ошибиться, и не устать, пока преодолеваешь глубину.

Деревенские мальчишки купались голыми: бросят одежду на песке и бегут в воду. Однажды, когда О’Коннелевские сыновья плескались в озере, их отец послал старшую дочь за ними – мол, хватит бултыхаться, пора домой. Сестра пришла на берег, зовёт, зовёт братьев, а они не выходят из озера: не вдоволь ещё нарезвились. Вернулась она домой, говорит отцу, а он велит ей забрать их одежду с берега. Она так и сделала. И когда братья, наконец, накупались, выходят на берег – а одежды-то нет! Добежали они, прячась за деревьями, до своего двора. А Ника в это время находился рядом с домом. И видит, как из-за сарая высовывается голова старшего из сыновей О’Коннелей, затем показывается рука и усиленно машет ему. Ника подошёл к сараю – а за ним голые приятели стоят и подрагивают. «Ну, мы ей покажем!» – угрожающе говорят про сестру. И просят Нику сходить к ним в квартиру и принести их одежду. Ника пошёл, а отец О’Коннель отказался выдать сыновьям причиндалы: «Пусть так идут». Когда узнали мальчишки, что одежда им не светит, постояли ещё, попереминались с ноги на ногу, да вдруг как рванут во все лопатки через двор, в чём есть – только пятки сверкали!

В папином детстве в летнее время на берег озера нередко приезжали эстонцы-хуторяне с семьями на телегах, запряжённых лошадьми. Бывало это в воскресные дни. К самому берегу не подъезжали, а останавливались в дюнах. Разжигали костёр, и пока хозяйка готовила на всех обед, остальные шли к воде, купались, загорали. В один из таких дней маленький Ника купался в озере – как обычно, голеньким. И пока он находился в воде, пришла компания эстонцев к берегу и расположилась на песке недалеко от того места, где он оставил свою одежду. Нике пора бы уже выходить из воды – а тут столько посторонних глаз. Он очень стеснялся и продолжал сидеть в озере. Ему становилось всё холоднее, его уже пробирала дрожь. Сколько бы он ещё так просидел – неизвестно, но тут, к счастью, пришла на берег мама и вызволила сына из затруднительного положения.

В речке Алайыги летом можно купаться, как и в озере. Водится там мелкая рыбёшка. Однажды в раннем детстве Ника с Котиком решили половить мальков, которые во множестве мельтешат возле берега. Накопали дождевых червей, подошли к реке и, держа каждый в руке по червяку за кончик, другой кончик опустили в воду и ждут, пока поймается рыба. Мальки удивлялись такому явлению: подплывали, тыкались носом в червяков, но никто не пытался захватить их ртом. Порыбачили так ребятки немного, да и бросили это занятие.

* * *

У О’Коннелей была собака Дружок: средних размеров симпатичная дворняжка. Однажды она спала на травке – и вдруг как вскочит, подбежала к раскидистой сосне, и давай на неё прыгать и лаять. Попрыгала – и вдруг остановилась, повернулась, обмякла, и пошла на то же место досыпа́ть. Видать, приснилась ей какая-нибудь белка в сосновых ветвях.

К слову о белке: ещё в дедушкином детстве, которое в основном прошло в У́досоле, приключилась такая история. Увидел он бегущую по земле белочку и погнался за ней. Зверюшке некуда было деться, как только взобраться на телеграфный столб. А Шуня (так в семье звали дедушку) – не лыком шит – вслед за ней вскарабкался на тот же столб. Протянул руку к белке, а она его – хвать за палец, вцепилась зубами и не отпускает. Пришлось Шуне слезать со столба вместе с белкой и вместе с ней же идти домой. Мама отцепила её от Шуниного пальца. Белку посадили в шкаф с одеждой, но напрасно: за ночь маленькая грызунья попортила хорошие вещи. Ничего другого не оставалось, как выпустить её на волю.

Олешницкий пограничник тоже держал собаку: овчарку по кличке, вроде бы, Джек. Вот грызёт как-то Джек с большим увлечением мясную кость, а трёхлетний Котик в это время суёт ему в нос пучок травы: он видел, как собаки иногда жуют травинки, и решил удружить знакомой псине. Собака огрызнулась – раз, другой… А Котик упорно её угощает. Наконец, в очередной раз огрызнувшись, она зубами задела мальчика по лбу. Даже кровь пошла. А Котик – давай реветь во всю мочь: не ожидал он такой «благодарности» от собаки.

Однажды, когда родители были в бане, Нике с Котиком стало скучно. Ника и говорит брату: «Пойди, скажи маме и папе, что у нас пожар». Котик пошёл и сказал. Через полминуты вбегает наскоро одетый дедушка с мыльной пеной на волосах и бороде: «Где горит?!» А ребята уже и забыли про пожар и удивлённо отвечают: «Нигде не горит…» Ну, дедушка пошёл домываться. Примечательно, что родители не наказали детей за эту выдумку. В семье Лавровых вообще не было принято прибегать к наказаниям, да и дети были послушные. Правда, один раз дедушка дал Нике подзатыльник, держа при этом ножик в руке, и немножко поранил сына; сразу же бросился его лечить: хотел посыпать ранку сахаром, а случайно посыпал солью. Но всё закончилось благополучно.

* * *

Дом священника иногда посещали знакомые: жители Олешницы и округи. Один человек из Новой Деревни – кажется, портной по профессии – тоже иногда заходил, большей частью зимой. Он приезжал на лошади, запряжённой в сани. Ника с Котиком любили прокатиться в его санях. Однажды этот гость предложил мальчикам «взаимовыгодный обмен»: он обратил внимание, как они любят своего кота, и говорит: «Давайте меняться: вы мне своего кота, а я вам свою лошадь!» Дети серьёзно отнеслись к делу и сказали, что им надо посовещаться. Пошли в другую комнату и стали обсуждать вопрос. В ходе обсуждения выяснилось, что у них нет сена, которым надо кормить лошадь, и нет помещения для её содержания, поэтому, наверно, придётся с лошадью подождать. Выходят они из своей комнаты и говорят: «Пожалуй, мы не будем менять кота на лошадь!» Тогда портной развеселился, стал хлопать себя по коленям и приговаривать: «Ай да ребята, ай да ребята: кота на лошадь не хотят менять!»

Увеличить

Увеличить

Лохусуу, возле дома причта, 7 июля 1933 г.,

праздник Рождества Иоанна Предтечи.

Слева направо:

– о. Александр Михайлович Лавров (45 лет),

настоятель Олешницкого храма;

– Мария Владимировна Быстрякова (≈35 лет),

дочь о. Владимира Быстрякова;

– о. Павел Петрович Калинкин (53 года), настоятель

Нарвской Братской Свято-Владимирской церкви;

– о. Владимир Петрович Быстряков (62 года),

настоятель Лохусууского Богоявленского храма.

– Мальчик перед о. Павлом Калинкиным – Владимир,

внук о. Владимира Быстрякова

и сын его дочери Серафимы.

– В окошке – сама Серафима Владимировна

с младшим сыном Иваном

В 24 километрах от Олешницы, в посёлке Ло́хусуу, находится православный Богоявленский храм. Здесь в 1930-х годах служил священник Владимир Петрович Быстряков (тоже из эмигрантов). С дедушкой они не только были знакомы, но имели дружеские отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Отец Владимир иногда приезжал в Олешницу к Лавровым, а отец Александр – в Лохусуу. Одна из дочерей отца Владимира, Мария, бабушкина ровесница, до самой старости была её доброй приятельницей. О ней мы расскажем во второй части книги.

Пришли однажды к Лавровым И́йзакуский лесничий с женой, а родителей не было дома, только Ника с Котиком. Ну, надо о чём-то с детьми поговорить, не уходить же сразу! Спрашивают: «Что вы любите кушать?» Ника, с важным видом стоя на лежанке у печки, отвечает: «Брандахлыст и суп-топор». Гости страшно удивились такому ответу и так заинтересовались этими блюдами, что решили дождаться родителей и выяснить, что же это за кушанья. Оказалось, что «брандахлыст» – это овощной суп (хотя бы просто из картошки с морковкой), в который добавляются половинка крутого яйца и сметана. А «суп-топор» – мясной суп с картошкой и морковкой. Брандахлыст и я знаю с детства и люблю. И суп-топор – тоже. Брандахлыст бабушка называла ещё «габер-суп», так же, как и летний суп из молодых овощей.

Щавелевый суп варили из дикого щавеля. Собирали его на полянке возле дома, в огороде между грядками, вдоль остатков старого забора… Этот суп называли «зелёные щи». Их варила бабушка и в моём детстве в Муствеэ. Там мы ходили за щавелём в конец Ленинградской улицы. За последним жилым домом, не доходя лесопилки, среди густой травы был «оазис» крупного сочного щавеля. К нему в качестве суповых компонентов бабушка добавляла только шпинат, зато того и другого, особенно щавеля, было большое количество. Бабушка бросала листья в кипяток, почти сразу вынимала и тщательно протирала через дуршлаг – чтобы в суп не попадали травяные волокна. Выглядел суп красиво: он был тёмно-зелёный. К нему полагались пол-яйца, сваренного вкрутую, и сметана. Получалось необыкновенно вкусное блюдо.

На второе у Лавровых иногда готовили «колдуны» – это что-то вроде пельменей. Незаменимым блюдом, конечно, у всех была картошка. Старики в деревне говорили не «картошка», а «картофка». Наверно, в этом логика есть, потому что «полное имя» этого замечательного овоща – «картофель».

В прежние времена во многих семьях было принято варить постный сахар. В кастрюлю с водой насыпали сахарный песок, какие-нибудь добавки: ванилин, варенье – и варили на небольшом огне. Получалась густая масса, часто бежевого цвета (если без варенья), или розового, голубого… Ей давали остынуть, затвердеть, и потом нарезали на небольшие брусочки – выходили как будто домашние конфеты. С ними пили чай, ими угощали. Если при варке в кастрюлю добавить молоко – получался молочный сахар.

Говоря о бабушкиной стряпне, хочется упомянуть и манный мусс. Мы его тоже очень любили. В Муствеэ его готовили многие. Наполнителями бывали садовые и лесные ягоды, яблоки «белый налив». В таз с холодной водой ставилась ёмкость с предварительно сваренной на воде жидкой манной кашей. Из неё взбивали мусс. Взбивалка у бабушки была в виде большой плоской алюминиевой ложки с широкими продольными прорезями.

Обед бабушка часто заканчивала словами: «Как не ел – так не мог, как поел – ни рук, ни ног». Или: «Сыт покуда – съел полпуда, осталось фунтов семь, после доем». Я в детстве на слух воспринимала: «осталась фунта всем», то есть: всем остальным домочадцам осталась одна фунта, которую этот обжора, который слопал полпуда, собирается потом доесть, не оставив ничего другим. Что такое «фунта», я, конечно, не знала, но понимала, что это гораздо меньше, чем полпуда.

К слову о «съедобных» прибаутках вспоминается вот что. По-эстонски пирог – «пи́рукас». Одна русская женщина, жившая в Эстонии, называла пироги на эстонский лад: «пы́рагу». Про пирог с творогом и пирог с вареньем она говорила: «пы́рагу с твы́рагу» и «пы́рагу с сире́нью».

В раннем детстве у меня в Таллинне была подружка-эстонка Ти́ю. Она совсем не говорила по-русски. А я по-эстонски говорила мало. Но мы друг друга понимали. Я её немножко учила говорить по-русски. Часто слыша вокруг себя русскую речь с эстонским акцентом и подсознательно считая, что Тию обязана говорить с таким же акцентом, я пыталась научить её известному выражению: «Молодец, как солёный огурец», на эстонский манер. Я говорила ей: «Скажи: малатэц, как салйоный акурэц».

Межъязыковые курьёзы встречаются нередко. Моя мама, приехав в 1953 году после окончания Ленинградского гидрометеорологического института в Таллинн, как-то в хлебном магазине спросила у продавщицы булку. Продавщица-эстонка сообщила: «Булки все разные». Мама недоумённо ответила: «Ну и хорошо, что все разные!» И купила «разную» булку. А после выяснилось, что «все разные» – значит «вчерашние».

В советское время принято было посылать работников научного профиля на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы (как тогда говорили, «на поля Родины»): на неделю, две, а то и больше. Как-то в 1950-е годы, в Эстонии, послали таких научных сотрудников, русских, в один из колхозов. В обеденный перерыв их кормили в колхозной столовой. Во время обеда появлялся председатель колхоза, эстонец, проходил между столами и громко произносил: «Хороший у вас аппетит!» Кто-то по дружелюбному тону председателя догадывался, что́ он хотел сказать, и тихонько посмеивался, кто-то недоумённо молчал, а кто-то и ворчал себе под нос: «Поработал бы, как мы, так и у самого аппетит бы похорошел!» Председатель был не очень сведущ в падежах русского языка, и вместо пожелания: «Хорошего вам аппетита!» изрекал: «Хороший у вас аппетит!» – не подозревая того, что от замены падежа смысл пожелания меняется на противоположный.

Однажды дедушка ненадолго уезжал из Олешницы в Нарву. А когда вернулся, рассказывает: «Иду по улице (священники тогда ходили не в мирской одежде, а в рясах) и слышу позади себя: “Поп!” Потом опять: “Поп, иди сюда!” Потом: “Молодец, поп!” И всё в таком роде. Я слушал, слушал, наконец не выдержал, обернулся к дразнившему меня и высказал всё, что я о нём думаю. А тот остановился и недоумённо хлопает глазами. И тут выяснилось, что звал он не меня, а собаку по кличке Боб». Этот человек букву «б» произносил приглушённо, на эстонский манер, и получалось похоже на «п».

* * *

Кроме дровяной плиты, для приготовления чего-то быстрого в Олешнице использовали примус. На нём же кипятили и воду для чая. Эмалированный чайник для бедной семьи был дороговатым удовольствием, поэтому во многих домах пользовались более дешёвой жестяной «посудиной» под названием «трюммель» 6). Это, собственно, и был чайник упрощённой формы в виде усечённого конуса с таким же усечённым носиком. У многих также имелись самовары, но у Лавровых самовара не было.

Чай в дедушкиной семье обычно пили из стаканов, чашки берегли для праздников. В деревнях было принято наливать полный стакан. Как-то к бабушке зашла одна деревенская женщина родом со Псковщины, где вместо «ч» говорили «ц», а вместо «с» – часто «ш». Побывав однажды в большом городе у своей молодой родственницы, она сокрушалась о некоторых городских манерах: «И цаю-то в штакан не умеет налить: налила полштакана!» В деревне считалось неуважительным налить гостю неполный стакан чая.

Однажды Ника заявил Котику: «Сахар ведь кладут в чай, чтобы он быстрее стал сладким, а если его долго мешать ложкой, то он и без сахара станет сладким». Котик, как обычно, поверил Нике. И вот за очередным чаепитием Котик говорит маме: «Мне сегодня сахару не надо!» Мама удивилась, но настаивать не стала. И вот Котик мешает, мешает… Все уже половину выпили, а он всё мешает. Ника спрашивает: «Ну, что, стал чай сладким?» Котик попробовал и говорит: «Ой, немножко стал!» И опять принялся мешать. Но больше чай не услащялся. Тогда Ника смилостивился: «Пожалуй, положи лучше сахар, а то так до утра можно мешать!»

Незадолго до Котикова дня рождения Ника говорит: «Ты знаешь, как узнать, что тебе уже исполнилось шесть лет? Надо рано утром сесть на стул – так, чтобы ноги немножко не доставали до пола. И когда тебе стукнет шесть лет, твои пятки ударятся в пол, потому что ты вырастешь на целый год». Ника сказал, и забыл. А утром в день рождения брата, 18 июня, встаёт с постели и видит сосредоточенного Котика, неподвижно сидящего на стуле. «Пойдем гулять!» – зовёт его Ника. «Не могу!» – отвечает Котик. «Почему?» – «Жду, когда ноги в пол стукнут!» Послонялся Ника по дому, и что-то скучно ему стало без братика. Подошёл к нему и говорит: «Ладно, Котик, пойдём лучше на улицу гулять!» Котик возражать не стал и даже обрадовался, что не надо больше сидеть и ждать.

* * *

Увеличить

Увеличить

Зимняя дорога

вдоль побережья Чудского озера.

22 февраля 2009 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Одну из зим, а точнее, конец зимы и весну, в дедушкиной семье провела Никина крёстная Нина Иосифовна Франк (в повседневной жизни её звали Нина Осиповна). В день приезда кумы Лавровы в означенное время вышли на озеро её встречать. Нина Осиповна, добравшись до причудской деревни Ка́укси 7), наняла там лошадь, и последнюю часть пути проехала в санях, по льду Чудского озера. В зимнее время снежно-ледяная озёрная дорога была более востребованной, чем грунтовые. Она пролагалась невдалеке от береговой кромки и шла вдоль всего побережья. Вместе с родителями встречал крёстную и Ника. Когда сани настолько приблизились, что стали различимы седоки, мама говорит Нике: «Беги, встречай крёстную!» Ника побежал навстречу путникам, и когда поравнялся с ними, возница остановил лошадь, мальчика взяли в сани, и доехали до места втроём.

Нина Осиповна поселилась в верхней комнате, под крышей, где в летнее время жил Володя. Там тоже была печка: круглая «голландка», дымоход которой выходил в общую трубу.

Увеличить

Увеличить

Нина Иосифовна Франк. 1937 г.

ERA. Ф. 1. Оп. 2. Д. 523. Л. 195

Личность папиной крёстной заслуживает отдельного рассказа. О её судьбе мы только недавно узнали из Интернета 8). Нина Иосифовна, урождённая Корчак-Котович, родилась 14 октября 1891 года в Витебской губернии в семье потомственного дворянина русско-польского происхождения. Детские годы она провела в поместье в Лужском уезде Петербургской губернии. Получила высшее сельскохозяйственное образование, став одной из первых в России женщин-агрономов. С началом Первой мировой войны, подобно многим молодым женщинам из интеллигентных семей, добровольно пошла служить в действующую армию сестрой милосердия, одновременно занимаясь журналистской деятельностью. После многочисленных жизненных перипетий Нина Иосифовна с мужем, полковником Ричардом Антоновичем Франком, в октябре 1918 года оказалась в Омске, где в ночь с 17 на 18 ноября 1918 года происходят события, в результате которых Верховным правителем России был избран Александр Васильевич Колчак, ставший также Верховным главнокомандующим Русской армией. Нина Иосифовна Франк была назначена пресс-секретарём Российского правительства адмирала А. В. Колчака, а её муж стал сотрудничать в омской газете «Русская армия» – официальном органе информационного отдела Штаба Верховного главнокомандующего. При отступлении армии Колчака Н. И. Франк оказалась на территории, занятой большевиками. Скрыв свое прошлое, работала уездным агрономом.

В 1922 году Нина Иосифовна как супруга гражданина Эстонской Республики получает возможность выехать в Эстонию. Супружеская чета поселяется в Нарве, ставшей одним из центров русской эмиграции. В августе 1923 года Ричард Антонович перешёл из лютеранства в православие с наречением имени Роман Владимирович 9). По-видимому, в эти годы семья Франк и познакомилась с семьёй Лавровых: в то время как наш дедушка исполнял должность псаломщика и регента в деревне Кри́уши, муж Нины Иосифовны открыл лавку в этой деревне, однако его попытки заняться торговлей успехом не увенчались. В Нарве Нина Иосифовна продолжала заниматься журналистикой и увлеклась литературным творчеством.

Приблизительно в начале 1930-х годов супруги Франк, оставаясь гражданами Эстонии, эмигрировали в США и поселились в Калифорнии. В 1935 году Нина Иосифовна приехала к родным в Финляндию, в Выборг. Главной её целью было подготовить переезд в Финляндию мужа. Однако в Выборге неожиданно получила уведомление властей с требованием в кратчайший срок покинуть пределы государства, без каких-либо объяснений. Нина Иосифовна была вынуждена выехать в Эстонию. Произошло это зимой 1935–36 гг. Вот тогда-то, видимо, и приехала она по льду Чудского озера в Олешницу.

Увеличить

Увеличить

Захоронение семьи Франк

на Сербском кладбище в Сан-Франциско

В Эстонии Нина Иосифовна, будучи очень энергичной и деятельной, занялась изданием своих книг, написанных в США, в числе которых – «Настольная книга каждой хозяйки, жены и матери» 10), в которую входили рецепты разных блюд. Одним из первых в ней фигурировал суп из гремучей змеи.

В конце 1930-х годов Нина Иосифовна с мужем уехала в Америку. Умерла она 18 сентября 1949 года в Бурлингейме в штате Калифорния и похоронена на Сербском кладбище в Сан-Франциско.

По папиным воспоминаниям, у его крёстной было по крайней мере две сестры. Про младшую из них рассказывали, что это была сущая сорви-голова. Она могла с бешеной скоростью промчаться на лошади по деревне, перелетая через заборы, канавы и прочие препятствия, приводя в ужас деревенских жителей. Вот уж настоящая кавалерист-девица!

Вторая сестра была спокойного мирного характера, с любовью относилась к семье Лавровых. Те, когда бывали в Нарве, заходили к ней в гости. И маленький Ника даже несколько дней прожил в её доме. Она была хорошей бабушкиной подругой. Когда наши позднее жили в Ольгином Кресте, эта сестра приезжала к ним погостить.

Той весной, которую Нина Осиповна провела в Олешнице, первого апреля утром дедушка послал Нику наверх сказать, что крёстной пришла телеграмма. Нина Осиповна кубарем скатилась вниз. А дедушка артистически кланяется и поздравляет куму с первым апреля. «Ух, напугал!» – восклицает кума.

Ещё в марте, когда стояла зимняя погода, смастерила крёстная санки для Ники и Котика. Дети пошли с ними гулять, а когда пришли с прогулки, их спросили: «Ну что, хорошо санки ездят?» «Хорошо, – отвечают, – только не по снегу, а по земле». Мёрзлая земля местами была покрыта наледью, и по ней санки скользили, а в снег они зарывались, потому что в качестве полозьев у них были простые палки.

Потом один местный житель сделал для наших ребят санки с «правильными» железными полозьями. Однажды Ника катался на них вблизи дома, и когда в очередной раз понёс санки на горку, коснулся морозного железа губами, и они тут же прилипли к нему. Ника испугался, что всю жизнь теперь будет приклеен к санкам; побежал домой, и вдруг санки отклеились, отодрав заодно и тонкую кожу с губ. Пошла кровь, но рана была не смертельной, и довольно быстро всё зажило.

«Вот моя деревня, вот мой дом родной…» Когда папа вспоминает это стихотворение 11), ему живо представляется его любимая Олешница, его мирное детство. Также созвучны его воспоминаниям пушкинские строки о зиме, о дворовом мальчике, который катает в салазках Жучку, и которому мать грозит в окно 12). Мама часто смотрела из окна дома на гуляющих во дворе Нику и Котика, но не грозила, а делала знак рукой, когда надо было идти домой. Вместо Жучки Ника сажал в санки своего любимого домашнего кота. Пока санки стояли, кот сидел смирно, но как только трогались с места – кот молниеносно спрыгивал, предпочитая перемещаться на своих четырёх.

Хочется сказать похвальное слово в адрес этого кота. Он был удивительно миролюбивым: позволял детям тормошить себя, разглядывать лапы, когти, считать зубы в пасти. Единственно, чего он не позволял – это посягать на его хвост.

Увеличить

Увеличить

Зима на Чудском озере.

22 февраля 2009 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Увеличить

Увеличить

Чудское побережье зимой.

22 февраля 2009 г.

Фото Н. А. Андрущенко

Олешницкие дети катались на санках в основном по дюнным берегам речки, которая в зимнее время исчезала под ледяным и снежным покровом. Большая же песчаная гора (часть дюны) недалеко от священнического дома служила развлечением для ребят в летнее время. Скатываться с её вершины вниз на животе по мелкому белому песку было немалым удовольствием. Склон этой горы, обращённый к лесу и к деревне, был довольно пологим, а противоположный, обращённый к озеру, – гораздо круче. В этом месте был некоторый сквозной коридор, без деревьев; и зимой ветрами, дующими со стороны озера, сносило снег с «озёрного» склона горы и наметало огромную снежную толщину на «лесном» склоне. Поэтому в зимнее время эта гора для катаний не использовалась: хватало других горок.

В качестве лыж маленькие ребята использовали досочки от бочек, а те, что постарше, катались на самодельных лыжах. Их обычно делали из простых досок, концы заостряли, а чтобы их загнуть вверх, опускали на некоторое время, примерно на два часа, в кипящую воду – дерево размокало и поддавалось загибанию. Чтобы лыжи опять не распрямились, загибы надо было зафиксировать до высыхания. Для этого можно было привязать к загнутым концам лыж верёвки и, натянув другие их концы, прикрепить гвоздиками к лыжам. А ещё проще – поставить лыжи «вниз головой» под наклоном и засунуть загнутые концы под комод или шкаф с невысокими ножками, подложить под лыжи дощечки до полной неподвижности – так, чтобы лыжи упирались верхней частью загиба в дно комода или шкафа, и оставить примерно на сутки (для устойчивости этой конструкции задние концы лыж притягивали верёвками к ручкам шкафа). Чтобы лыжи лучше скользили по снегу и не промокали в случае оттепели, их надо было периодически пропитывать, особенно тщательно в первый раз после изготовления. Это делали с помощью «вярницы» – так называли в Причудье сосновый вар. Вярница широко использовалась столярами в их работе. Для лыжной пропитки можно было применять и дёготь. Когда позднее Лавровы жили в Ольгином Кресте, один столяр из Скарятиной Горы сделал для Ники лыжи, но они оказались хрупковаты и через некоторое время сломались. Ника их чинил, но всё-таки они катали не очень хорошо. А потом, уже в Новой Деревне, Ника сам смастерил себе лыжи, и они довольно послужили ему. Некоторым недостатком самодельных лыж было отсутствие продольного желобка на «подошвенной» стороне, и это часто приводило к поперечному скольжению.

В Олешнице для катания с гор применялись также ледяные круги. В какую-нибудь ёмкость – таз, кадушку – наливали воду, сантиметров 20–30 по высоте, и давали ей замёрзнуть. Потом осторожно, чтобы не расколоть круг, выбивали его из ёмкости, немного обтачивали по окружности, вырезали небольшое углубление для сидения – и круг готов. В углубление клали сено для тепла. Такой круг, когда едет с горы, ещё и вращается вокруг своей оси, и наездник получает двойное удовольствие. Можно было круг заострить спереди, сделать как бы носик, и тогда он съезжал ровно, без вращения – тут уж кому что нравится. Можно было и дырочку в круге проплавить и продеть в неё верёвку, и катать «санки», куда вздумается.

* * *

Знаменательным днём для дедушки было 22 декабря, когда световой день переставал укорачиваться, а затем начинал потихоньку удлиняться. Дедушка всегда поздравлял домашних с этим важным событием. Комнаты в деревенских домах в тёмное время освещались керосиновыми лампами, и освещение было довольно тусклое. Поэтому особенно радовались Божиему свету – натуральному, солнечному. В священнической квартире в повседневной жизни пользовались 7-линейной 13) лампой, которая стояла на кухне, и 10-линейной, освещавшей комнату, и только в праздничные дни в большой комнате зажигали подвешенную к потолку более яркую, 30-ти, или даже 40-линейную лампу с кольцевым фитилём. Чтобы зажечь фитиль, нужно было лампу опустить. Для этого у неё имелся противовес – подвешенная на цепочке ёмкость, в которую насыпали песок. Лампа была шикарная, ни у кого в округе такой не было.

Примечания

1) Тогда здесь было такое же деревянное крыльцо, как и остальные два. Кирпичная пристройка на его месте появилась позднее: возможно, в 1951 году, когда в бывшем доме причта организовывался клуб, получивший название Rahva maja (Народный дом).

2) Библиотека при Народном доме открылась в 1952 г. В 2017 г., когда произошла административно-территориальная реформа, в ходе которой 5 волостей, включая волость Алайыэ, объединили в одну волость Алутагузе, библиотека была переведена в здание бывшего волостного управления, а вместо неё теперь устроен тренажёрный зал. Тогда же прекратил работу и Народный дом, хотя официально он существует и поныне.

3) Сейчас стены между бывшими кухней и комнатой нет: она была разобрана при последнем ремонте библиотеки в 1982 году.

4) Интересно, что эстонцы, которые вообще-то не являются любителями трубчатых грибов, используют это русское название, произнося его на эстонский манер: púravik.

5) ERA. Ф. 1108. Оп. 14. Д. 402: Virumaa õpetajate teenistuskirjad (Послужные списки учителей Вирумаа). Lavrov, Aleksander (Лавров Александр). Л. 16 об.

6) Поиски происхождения этого слова приводят нас к написанной на немецком языке книге: Sallmann Karl. Neue Beiträge zur Deutschen Mundart in Estland / K. Sallmann. – Reval, 1880 (название книги переводится следующим образом: «Новые изыскания о немецком диалекте в Эстляндии»), где на странице 42 читаем: «Trumme – Röhre, eig[entlich] Trommel; bes[onders] ein kegelförmiges Küchengeschirr aus Eisenblech zu rascher Erhitzung des Waßers» («Trumme – трубка, собственно барабан, в особенности конусообразная кухонная посуда из листового железа для быстрого нагрева воды»).

7) Каукси – прибрежная деревня в 11 км к западу от Олешницы. Именно здесь начинается самый длинный сплошной песчаный пляж в Эстонии, простирающийся почти до Васкнарвы (бывшего Сыренца) длиной около 30 км. С давних времён Каукси является курортным местом.

8) О жизни и творчестве Н. И. Франк // Исаков С. Г. Культура русской эмиграции в Эстонии. 1918–1940 : статьи, очерки, архивные публикации / С. Г. Исаков. – Tallinn : Aleksandra, 2011.

9) TLA. Ф. 1414. Оп. 2. Д. 109: Метрическая книга Ревельской Николаевской церкви за 1922–23 гг. Л. 30. А/з № 10.

10) Франк Н. И. Настольная книга каждой хозяйки, жены и матери (Составлена на основании лучших руководств учёных кулинаров и хозяек Европы и С. Америки). Нью-Йорк: [Н. И. Франк], 1937 (Tallinn: Edu).

11) Суриков И. З. «Детство».

12) Пушкин А. С. «Евгений Онегин». Глава 5, строфа II: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…».

13) Ширину фитиля керосиновых ламп традиционно указывали в линиях. 1 линия равнялась 1/10 дюйма, т. е. 2,54 мм; таким образом, 7-линейная лампа имела фитиль шириной около 18 мм.